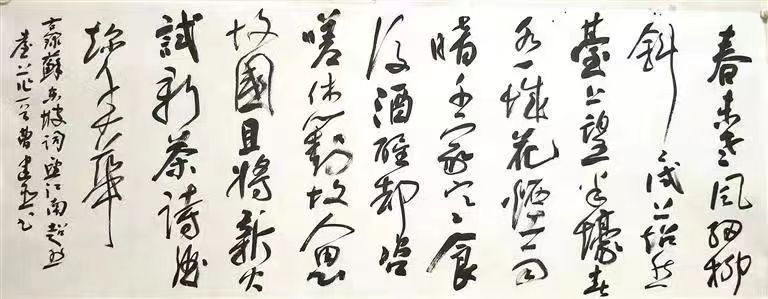

曹建臣書法作品

□李積霖

四年一屆的全國書法篆刻展由中國文聯和中國書協主辦,是全國書壇最為重要的展覽之一,是除中國書法蘭亭獎之外國內書法界最高規格的綜合性展覽。它已成為引領書法審美、價值認同和發展方向的重要載體,成為凝聚廣大書法家、集中展現當代書法藝術精品的權威平臺。

全國第十三屆書法篆刻展覽入選名單揭曉時,青海共有兩位作者入選,其中一位就是海東市樂都區的曹建臣。曹建臣出生于河南省鄲城縣,那里歷史悠久,人杰地靈,自古就文脈相傳。河南省又是中國書法大省,從殷墟甲骨到漢三闕,從洛陽“龍門二十品”再到“神筆王鐸”,“中原書風”勁卷九州而長盛不衰。這種深厚的文化底蘊影響著一代又一代書學者,曹建臣正是浸潤于這樣的文化氛圍中成長起來的。

曹建臣出身于鄲城縣一個普通農家,幾十年里,他總是白天拿鋤頭、晚上揮筆頭,不畏艱苦,臨摹歷代名家法帖。20世紀90年代末,曹建臣為了發展小型企業舉家搬遷至樂都定居。他白天打理自己的預制廠,下班后通宵達旦研習書法。很快,就有多幅作品入選省展,而曹建臣本人,也順利加入了青海省書法家協會。

曹建臣早年研習“二王”,尤其在《圣教序》上鉆研多年,后苦練米芾、王鐸,旁參黃庭堅草法。多年的埋頭學習、認真思索,讓曹建臣具有了較好的書法基礎和審美情趣,其綜合素養、藝術造詣也逐步提升。

我們知道,書法作為一種藝術,不僅是文字的書寫、個人才情氣質的傳達,更承載著時代的精神氣象與文化信仰的傳承。但隨著科技的發展,書法實用功能的消退,藝術價值高度凸顯,書法藝術在審美、評判方面也發生了新的變化,一批善學敢變、稟賦聰穎的實力書家乘勢而起,他們為當代書法發展注入活力與生機,書法家曹建臣便是這個群體中脫穎而出的優秀書法家之一。

曹建臣成功的作品基本上以條幅為主,我們知道條幅作品具有由上至下筆勢的廣闊發揮空間,成為書家抒發內心情感和表達藝術追求的不二選擇。條幅作品是縱向延伸的,很忌諱出現“狀如算子”的情況,這種情況會使作品呆板沒有生機。好的作品的氣勢會以游龍之姿貫穿上下,這非簡單的字間連筆就可以做到。看似隨心縱筆,其實要在單字的造型技術,字與字之間的大小、粗細、收放、寬窄、欹斜等對比,幾個字的組合與組合的變化,行與行之間的對比、呼應、取勢上做大量的文章。我們知道徐渭、王鐸、傅山、張瑞圖是站在條幅創作頂峰的人。曹建臣書寫時養墨蓄勢,筆意縱橫、雄沉力著,這得益于他苦心鉆研明人書法,深得王鐸書法的精髓。他參加第十三屆國展的這幅以王鐸為根基的作品就表現得極其到位,通篇看這幅作品筆勢靈動、富有韻律、點劃準確沉實而又富于流線跳蕩,字形端穩從容而又欹側聚散穿插互用不落窠臼,漲墨適度,重筆不板滯,輕筆不浮薄,結密處不悶塞,疏闊處不松散。整幅作品其風神意趣,完全是從傳統中得來,又從傳統中化出。

書法藝術不僅是一個技法問題,而是書家情感對審美對象的深層反映和心靈向往的精神寄托,也是書法藝術創作的源泉。真正意義上的書法創作,是綜合運用已經掌握的技法、技能、學養和博識進行富有個性的運思和筆墨表現藝術。我們再看曹建臣2024年參加青海省書法展獲一等獎的這幅四尺整張作品,通篇行草書寫,形質堅勁,神采俊朗,灑脫飄逸,骨氣與逸氣并生;溫醇中含奇崛、雄深中蘊妙趣,剛柔相濟又極具古雅之美。其點劃、用筆、章法、布局、結字技巧都給人一種筆今貌古的清新感。正因曹建臣秉持了這些法度與規則,他的書法意境才帶有他濃重的感情色彩,才找到屬于自己筆墨唯美的表達方式。

宗白華先生談到,書法藝術境界應該是自由自在、無拘無束的,我手寫我心,達其性情、形其哀樂,不能僅僅停留在技術層面。我以為書法家首先要有個性,在技術把握較熟練的情況下,對境界要有不懈探索。一邊要肩負深厚的傳統文化精神,一邊要承載充盈的生命活力和與時俱進的現代感,努力在傳統和現代之間尋求藝術的最佳契合點,用不同于他人的“書法語匯”來表達自己的情感,深研經典,尋找與時代思想相契合的藝術精神和表現形式,力爭做到推陳出新。目前書法界對當代書法普遍有兩種觀點,一種觀點認為,當下草書創作處于歷史最繁榮時期,眾多展覽推動了書家對歷代草書的借鑒與吸收,章草、“二王”、《書譜》、顏魯公、黃庭堅、晚明大草、漢隸、北碑因子等在今人的筆下被復制、還原、喚醒、放大、嫁接、糅合、夸張表現,此之謂發展;另一種觀點則相對保守:如林鵬老先生認為“當代無草書”。老先生認為當代草書的精神已經失落,當下草書創作只是徒有其表,徒有其形,而無草書的內涵與精神。事實上,這兩種觀點并非完全對立,但基本上概括了當下草書發展的總體現狀和面臨的問題。

我在想,曹建臣應該屬于哪一種?或許這有些絕對。但近些年的全國書法大展,“二王”一路的行草書和王鐸漲墨書風一直占據重要地位。當大家都來學王鐸,如何寫出與眾不同的氣質就成了每個書法家需要思考的問題。曹建臣融合“二王”行書以及明清浪漫主義書風,并融入當代書法審美,無疑豐富了王鐸書法的形式表現與精神意蘊,透露出一種濃郁鮮明的時代氣息和靈秀含蓄的書卷氣。欣賞曹建臣的書法的確給人一種美,一種賞心悅目之美,一種天樸自然之美。其作品既包含著對傳統精髓選擇性的吸收,還表達出了他對當代書法發展認識準確的把握,他不僅取法高古,還有著對當代書法的深入研究。明人書法的韻味、當代書法作品的新章法,在他的整合之下,其書法作品有了別具一格的風味。尤其是字內空間的大疏大密,字形似正還奇,極盡變化之能。這也正是他脫穎而出入選全國第十三屆書法篆刻展的原因。

我一直認為,寫草書是最見才情與性情的痛快活。當然這有兩個前提:一是技巧要到位,要具備相當扎實的筆墨把控基礎;二是要充分調動書寫時的性情,讓激情驅使筆墨,縱橫恣肆、淋漓暢快、把酒臨風、神采畢現。但我們要知道把經典轉化為內心向往的自由表達,是一個對自己身心進行洗濯的、復雜而內在的過程。書法尤其如是,只有依存傳統經典,才能逐漸提升自己的狀態。學書的過程,是不斷走進經典、研習經典、修煉自我的過程;是不斷超越、不斷否定自我的學習過程;是不斷調整、不斷創新的積累過程。曹建臣寫草書,能融會貫通,書法行氣充盈,婉轉的曲線與勁挺的直線交互出現,字形的俯仰與開合變化豐富,也展示出其對紙張、毛筆嫻熟的駕馭能力。在用墨上,曹建臣往往蘸一次墨后,從濕寫到干,然后再蘸墨,再寫到干。墨只有“黑”一種顏色,但古人講“墨分五色”,就是指墨在不同干濕下所能展現的不同狀態。曹建臣的作品雖沒有豐富到“五色”,但其筆下顯現的輕淡與枯濃、厚重與灑脫,還是很好地彰顯了作品的藝術表現力。

中國書法始終圍繞中國文化精神在傳承和延續,文化是書法的內在氣質,文氣的書法,才有觸動心靈的力量,這也是文字能成為書法藝術的重要原因,而且經久不衰。透射著文明古國深厚文化底蘊的書法藝術,從來就沒有離開過中國文化精神,經過數千年的演變發展,愈發充盈剛健。中國人用文化的形式堅守著自己的人生信念與哲學思考,伴隨著清風明月般的淡泊心志,一代一代地傳承發展下來……

這幾年曹建臣雖然成績斐然,但他仍然保持著一份安靜與淡定,在拈毫濡墨之間,堅守著書法的肅穆之美,堅守著書法的本真之道。筆意縱橫,敦樸自然,這是我對曹建臣書法藝術的概括,也是對他未來的期許。我們有理由相信,曹建臣未來的歲月里,一定會圍繞中國文化精神研習書法,他也一定能找到書法的文化精神與自己內心的一種平衡和靜謐。

青公網安備63010402000682號

青公網安備63010402000682號