【樂都文藝】燈會神舞耀千年 青繡角弓續(xù)新篇——樂都作協(xié)非遺采風紀實

為深入學習貫徹習近平總書記關于文藝工作的重要論述,推動樂都區(qū)非物質文化遺產傳承與發(fā)展,8月8日,樂都區(qū)文學藝術界聯(lián)合會、區(qū)作家協(xié)會聯(lián)合區(qū)文化館組織開展“樂都非遺采風”活動。區(qū)文聯(lián)主席李積霖、區(qū)作協(xié)主席李永新帶隊,20多名作家深入非遺傳承一線,通過實地走訪、交流學習,觸摸文化根脈,汲取創(chuàng)作養(yǎng)分,切實將“文藝為人民服務”的宗旨落實到實踐中。

此次采風以“挖掘非遺文化,賦能文學創(chuàng)作”為主題,輾轉樂都區(qū)七里店、峰堆鄉(xiāng)、城臺鄉(xiāng)、夢圓居安置小區(qū)及北門封神舞傳習所五大非遺傳承地,覆蓋傳統(tǒng)燈俗、刺繡工藝、牛角弓制作、民俗舞蹈四大類非遺項目,全方位感受樂都非遺的歷史厚度、文化深度與時代溫度。

采風團抵達國家非遺項目“七里店黃河燈會”傳習所,非遺傳承人趙世榮結合《元宵節(jié)九曲黃河燈俗》專題片,為成員們展開講述:這項起源于明末的傳統(tǒng)燈會,已有五百余年歷史,最初為紀念天、地、人三官而設;燈場設計暗合“太極生兩儀,兩儀生四象,四象生八卦,八卦成九宮”的道家思想;方燈色彩由內向外漸變?yōu)辄S、紅、綠,遠觀如盛放的蓮花;更承載著村民祈福納祥的民俗心理,九大燈區(qū)分別象征福、祿、壽、喜、富、安、康、祥、順等美好愿景。燈影搖曳間,成員們仿佛穿越時空,觸摸到古人“敬天法祖”的精神脈絡。

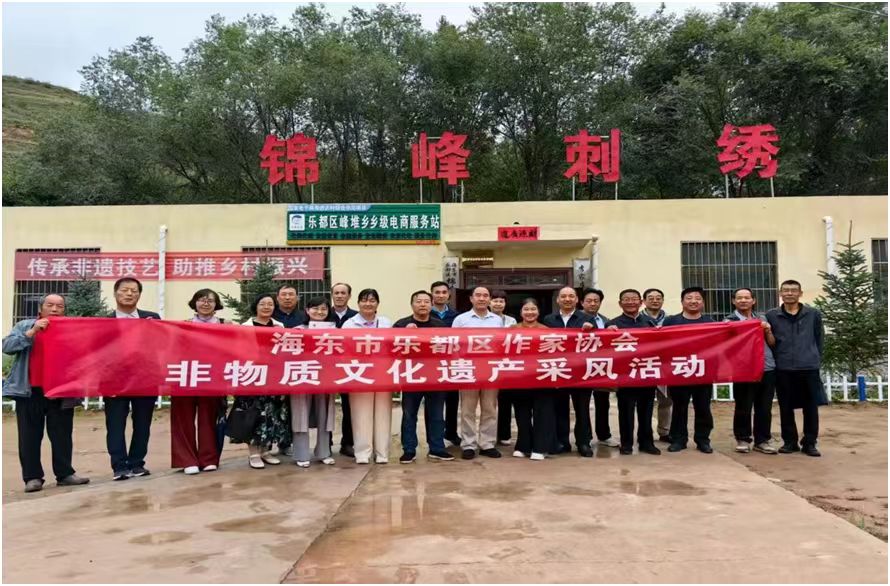

采風團來到峰堆鄉(xiāng)“錦峰刺繡”作坊。非遺傳承人周彥以質樸的語言分享了自己的創(chuàng)業(yè)歷程:從農村婦女到非遺傳承人,她憑借對刺繡的熱愛與堅韌,將傳統(tǒng)技藝與現(xiàn)代市場需求結合,不僅傳承了“針腳密、配色雅”的錦峰繡法,更帶動鄉(xiāng)鄰就業(yè)增收。作家、詩人們被她“不等不靠、敢闖敢拼”的精神深深觸動,紛紛表示要用手中的筆記錄下這份“泥土里的奮斗”。

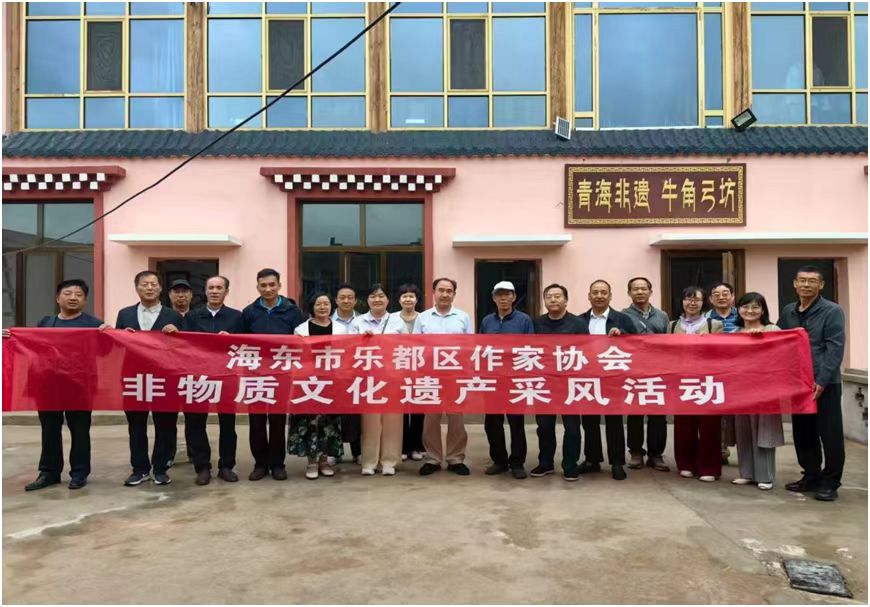

采風團冒雨趕赴城臺鄉(xiāng)河東村“青海非遺,牛角弓坊”。在牛角弓展廳,傳承人馬國財詳細講解了弓箭制作的材料選取(牛角、竹片、魚鰾膠等)、加工工序(選料、打磨、彎曲定型等),并現(xiàn)場演示拉弓技巧。作家、詩人們親手試拉傳統(tǒng)牛角弓,感受“百步穿楊”的力量與匠心。通過影像資料,大家更深入了解到:牛角弓制造需歷經36道工序、耗時月余,既是藏族傳統(tǒng)狩獵文化的縮影,更是冷兵器時代的工藝巔峰。盡管現(xiàn)代工業(yè)沖擊下傳承不易,但馬國財仍堅持“以匠人之心守文化之根”,讓古老技藝在新時代煥發(fā)新生。

采風團走進夢圓居安置小區(qū)“蘆盛青繡工坊”。這里,繡娘們正飛針走線,繡品題材涵蓋菊梅竹蘭、貓狗鳥魚、象背云鼓、柳灣彩陶等傳統(tǒng)元素,更有江南雙面刺繡團扇等創(chuàng)新之作。非遺傳承人王興安介紹:“依托對口支援優(yōu)勢,我們融入‘蘇繡’的細膩針法,既保留本土繡風的質樸,又提升作品的精致度。目前工坊日均帶動30名繡娘就業(yè),訂單高峰時可達200人,真正實現(xiàn)了‘指尖技藝’轉化為‘指尖經濟’。”作家、詩人們觸摸著細密的針腳,感受著“傳統(tǒng)+創(chuàng)新”的活力,更深刻體會到“文藝賦能鄉(xiāng)村振興”的現(xiàn)實意義。

采風團來到“北門封神舞傳習所”。傳承人張生年帶領團隊表演了“竹馬子”——十余種神話珍禽異獸(紅馬、白馬等)活靈活現(xiàn),再現(xiàn)了“封神”故事中的奇幻場景。他坦言,因“費時多、耗財高”,封神舞的傳承現(xiàn)狀“喜憂參半”:年輕群體參與度不足、演出市場有限,但團隊始終未放棄——“我們要讓封神舞‘活’在當下,成為樂都文化的亮麗名片。”

活動中,區(qū)作協(xié)主席李永新、區(qū)文聯(lián)主席李積霖分別作總結講話,為作家、詩人們的創(chuàng)作指明方向。

李永新強調:一是提高政治站位。文藝工作者需牢記習近平總書記“文藝為人民服務、為社會主義服務”的方針,所有創(chuàng)作必須扎根人民、服務大局;二是立足文學本位。文學源于生活、高于生活,本次采風正是“深扎”生活的實踐,作家、詩人要以“接地氣”的筆觸,記錄樂都在改革發(fā)展中的奮斗故事與精神風貌;三是體現(xiàn)社會地位。作家、詩人的地位源于作品的認可,要堅持“板凳甘坐十年冷”,以精品力作贏得人民與社會尊重。

李積霖指出:本次活動是成功的文化實踐,既促進了作家間的交流互鑒,更點燃了大家的創(chuàng)作熱情。他呼吁作家“問渠那得清如許,為有源頭活水來”,以生活為“活水”,扎根基層、貼近群眾,避免“無本之木、無源之水”的創(chuàng)作;同時鼓勵大家積極參與作協(xié)活動,增強凝聚力,攜手打造樂都文學的新高地。

古詩詞作家謝彭更深情分享:“活動中,我想起父親生前創(chuàng)作的1200多首詩曾被塞在椽梁縫中,如今重見天日。這讓我更覺責任重大——我們要以正能量作品回饋社會,讓文化的火種代代相傳。”

作家、詩人們感言:從書齋到田野,“每一針青繡都是未寫的詩,每一張牛角弓都是待講的故事。”這是采風團成員的共同感悟。作家、詩人們表示,此次采風徹底打破了“書齋創(chuàng)作”的局限,讓他們從“想象”回歸“現(xiàn)實”,從“文本”觸摸“活態(tài)文化”。未來,將以此次采風為起點,深入挖掘非遺背后的歷史、技藝與人物故事,用文學的力量讓沉默的文化符號“蘇醒”,為樂都文化建設注入新的活力。

青公網安備63010402000682號

青公網安備63010402000682號